二汽老人忆当年|马克定:扎根东风热土,开启非比寻常的人生之旅

一条美丽的小路上,种着几棵高大的梧桐树,树干很粗,灰褐色。闲暇时在此走一走,看一看,别有一番情致。

小路旁,就是东风商用车技术中心研发楼,八九十年代,它是十堰市张湾区最显眼的建筑之一,也是马克定工作和“战斗”过的地方。作为原东风公司副总汽车设计师、东风公司技术中心车型开发部部长,马克定和汽车的缘分要从50年代说起。

永葆初心,热衷挑战,作为汽车研发者,要有“不破楼兰终不还”的勇气与决心,更要享受思维碰撞、智慧较量的过程。

——马克定

犹记清澈的初心

20世纪50年代,新中国汽车工业建设的大幕徐徐拉开。首要大事,正是人才的培养和聚集。

1953年,在各种机缘之下,我进入了正在兴建的长春汽车拖拉机学院,自此,我与汽车结下了五十年的不解之缘。1957年毕业后,我曾在长春第一汽车制造厂设计处工作,由汽车研发设计的新人成长为独当一面的技术研发人员。

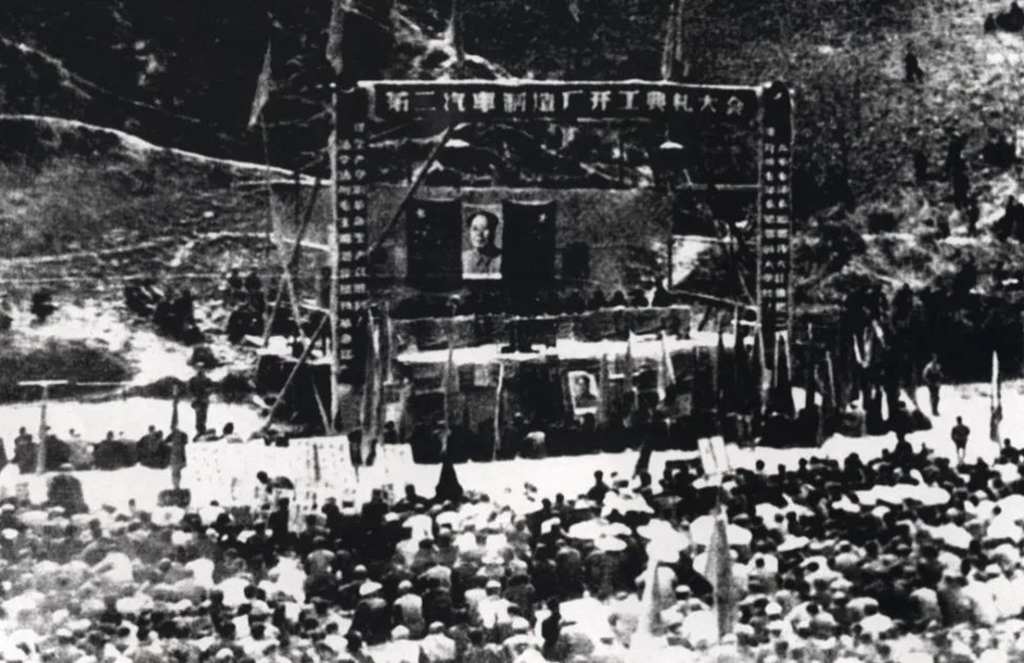

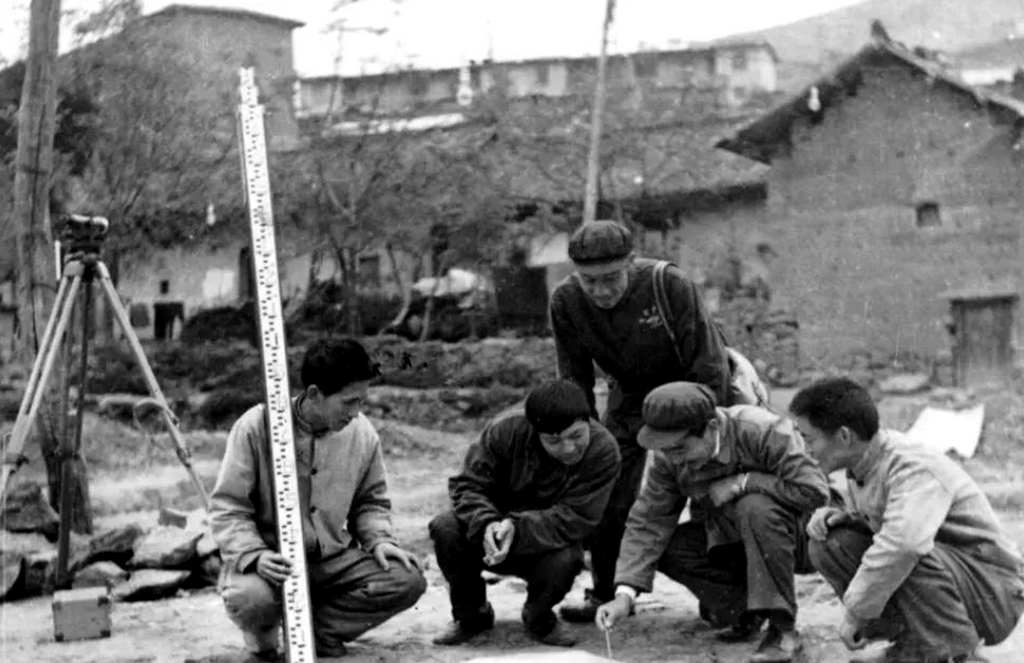

1967年4月1日,中国第二汽车制造厂在湖北十堰大炉子沟举行开工典礼。作为伴随新中国成长的“三线”建设企业,建厂初期面临的自然条件异常恶劣,工作生活条件异常简陋艰苦。当年十堰只有百十户人家,是秦巴山区的一个穷乡僻壤,许许多多的年轻人怀揣共同的理想,打着背包从五湖四海启程。

我和妻子黄立昌,也是他们中的一员。1968年,我们怀着坚定的信念和一颗支援二汽建设的初心,踏上了前往十堰的道路。

我们收拾了一些简单的铺盖和过冬的衣物,就从长春出发了。途中经过两次转车,才到达距离十堰还有130公里山路的光化。第四天一早,大家挤坐在一辆卡车车厢里,颠簸了7个多小时才到达十堰周家沟。

从此,我们扎根在了这片热土,开启了一段非比寻常的人生之旅。

1972年,周恩来总理关于援外汽车质量问题明确指出:“质量这样下降,如何援外,如何备战?这是路线问题。”在国家严抓产品质量的大背景下,我被调到了车桥厂产品科。

在那个物资匮乏的时代,马灯、扁担、草鞋、芦席棚成为了东风人艰苦创业的真实写照。没有电,就用马灯照明;缺少运输工具,就用背篓背、用竹筐抬、用扁担挑;没有地方住,就在芦席棚、干打垒中睡觉……

而我也在马家河畔的芦席棚里安营扎寨,开始了大量的产品改进设计、试验、配合生产准备和试验室建设工作。条件虽艰苦,但我们没有一个人退缩。

享受每一次突破

1974年,在EQ240的试验阶段,我随技术中心设计试验人员一起到新疆的戈壁滩和沙漠进行车辆试验。试验完成后,在车检中我发现前桥三销万向节的主销存在裂纹。

众所周知,沙漠的自然环境非常恶劣,使当时EQ240的前驱动与6个轮子必须同时工作才能适应当地极端的环境,这让三销万向节承受了巨大负荷,导致了裂纹的出现。这对车辆的整体质量将产生直接影响。

回来后,我们立即着手解决。经过多次试验,想出了中频淬火的办法,用它来提高前桥三销万向节主销的强度,通过对工艺流程的强化,设计改进效果明显。之后,EQ240越野车和EQ140载货车先后于1975年和1978年正式投产,EQ240在对越自卫反击战中立下了战功,被战士誉为“功臣车”和“英雄车”。后来,EQ140也成为国内名牌,供不应求。

随后,我先后主持和承担了EQ140、EQ153、EQ245等车型的开发、改进工作。这些经历也成为我职业生涯中引以为傲的回忆。

如今回想起来,奋斗的过程虽然艰辛,但是每一个问题解决、每一次技术突破都成为了我永恒的记忆。

建设卓越的东风

1996年,我推迟一年办理退休手续后,又返聘了十年。在这个过程中,我非常注重对年轻人的培养以及知识的留存。我参加了《汽车工程手册(设计篇)》专家评审和部分章节审定;GB13594《汽车防抱制动装置性能要求和试验方法》的修订及对GB12676-1999《汽车制动系统结构、性能和试验方法》提出修订意见;撰写了《对多轴驱动汽车附加扭矩和寄生功率的分析》《EQ153开发过程的回顾》等多篇论文。

整理和编写这些文字资料,其实就是希望能将自己的经验,留给后人做一定的参考。

经过50余年发展,东风公司主营业务已涵盖全系列商用车、乘用车、新能源汽车、军车、关键汽车总成和零部件、汽车装备以及汽车相关业务,事业分布在武汉、十堰、襄阳、广州等国内多个城市。而东风商用车则始终坚守初心,秉承“一切源于可靠”的品牌承诺,启动了以客户为中心的品牌向上战略,不断加速品牌进阶,推动卓越东风商用车建设。

作为老一辈东风人,看到我们一砖一瓦建设的企业发展得越来越好,激动、高兴是不言而喻的。

一生致力于东风商用车发展的我,打心眼里希望东风商用车能主动融入国家战略,通过融合资源、打通产业生态等举措,在新燃料、智慧出行、智慧物流和自主动力等方面实现新布局、新发展,推动中国智慧物流发展,为中华民族品牌的崛起注入强劲动力。

希望我的东风、我们的东风,越走越稳、越来越好。