一半以上产量都将出口,亚太卡车行业迎来重大冲击!斯堪尼亚如皋工厂为何如此关键?

在欧洲的卡车行业中,斯堪尼亚有着“公路之王”的美称。无论是强大的动力,还是超高的可靠性、丰富的卡车文化,都是斯堪尼亚制霸欧洲、辐射全球的实力所在。作为TRATON传拓集团旗下的成员之一,斯堪尼亚在欧洲、南美洲都拥有规模庞大的生产基地。而在全球经济政治动荡的当下,斯堪尼亚正迎来一个全新的时刻。

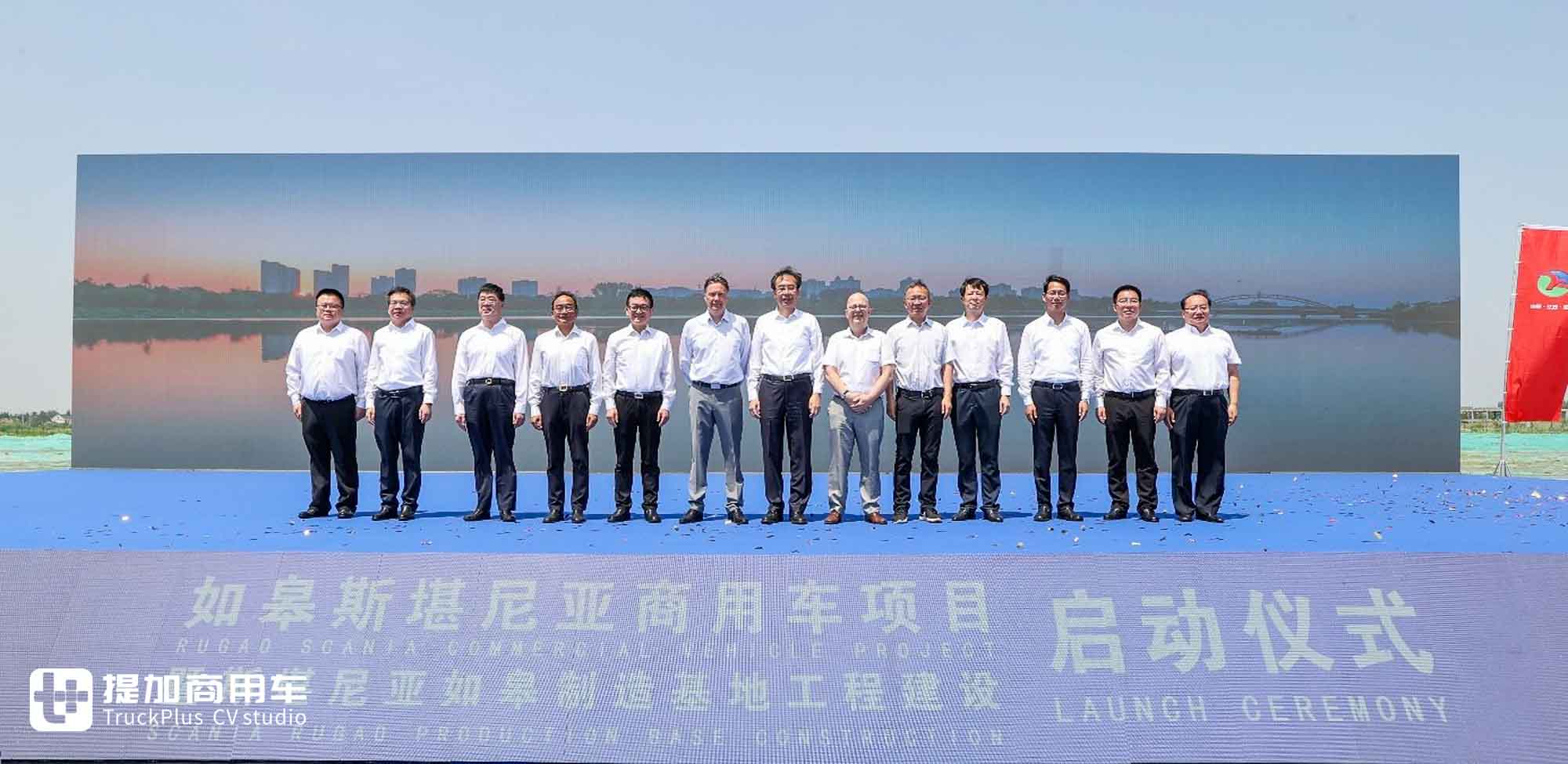

江苏如皋,曾经的县级小城,如今正被卡车行业的聚光灯照亮。斯堪尼亚在这里累计砸下20亿欧元,建起了其集团历史上单体投资最大的工厂。从今年10月起,斯堪尼亚如皋工厂的第一条总装线将正式运转,年产能锚定在5万辆。作为对比,斯堪尼亚2024全年共交付约10万台卡车,而如皋工厂的年产量相当于斯堪尼亚全球现有产能的一半。这个数字本身已足够震撼,但更令欧洲同行神经紧绷的是:斯堪尼亚首席执行官克里斯蒂安·莱文在接受《金融时报》采访时确认:斯堪尼亚如皋工厂的至少一半产量将直接出口,目的地不是欧洲,而是日本、韩国等市场。并且,中国政府已要求斯堪尼亚尽快扩大到满负荷生产。这意味着:中国制造的斯堪尼亚将第一次以规模化的方式,冲击亚洲与大洋洲的传统重卡格局,给全球来一点小小的“工业克苏鲁”震撼。

斯堪尼亚一向以“欧洲高端重卡之巅”自居。过去几十年里,它在中国卡车市场的占比虽然不高,但依旧有着“技术风向标”的地位,也是各大国产卡车厂家学习、对标的对象。随着如皋工厂的投产,斯堪尼亚将自己推到了两条战线的最前线:一条是与中国本土重卡巨头的正面肉搏,另一条则是利用中国供应链的效率与成本优势,向周边市场发起“反向输出”。两条战线互为因果,缺一不可。

在第一条战线上,斯堪尼亚的打法与戴姆勒、沃尔沃早年的合资路线截然不同。它没有选择牵手中国国内的卡车制造商,而是利用2018年中国放宽外资股比后的“窄窗”,以100%独资身份进入,类似特斯拉国产一般,这在商用车圈尚属凤毛麟角。集团层面给出的解释是:独资能够确保斯堪尼亚的体系不被稀释,同时可以在本地快速迭代技术。更关键的是,独资让它有机会在中国“复制”一条与欧洲完全等效的供应链:从发动机、车桥、车架到软件标定,全部沿用瑞典标准,却由中国本土供应商实现,打出一套“欧洲技术+中国效率”的组合拳。

然而,真正让竞争对手警惕的是第二条战线:出口。按照采访中透露的相关数据,斯堪尼亚如皋工厂的5万台年产能中,将有2.5万辆以上的将贴上“中国制造”标签,驶往中国以外的国家。斯堪尼亚的“算盘”是,利用中国的低成本、快速迭代、地理位置等优势,把原来需要欧洲工厂制造+海运交付的周期大幅缩短。对于时效极度敏感的客户而言,交付周期的缩短极具杀伤力。更微妙的是,斯堪尼亚出口车型在排放、安全、车联网标准上仍执行欧洲法规,这不仅规避了中国本土品牌“低价低标”的刻板印象,还在事实上把欧洲技术背书与中国供应链效率嫁接,形成对其他重卡品牌的牵制。

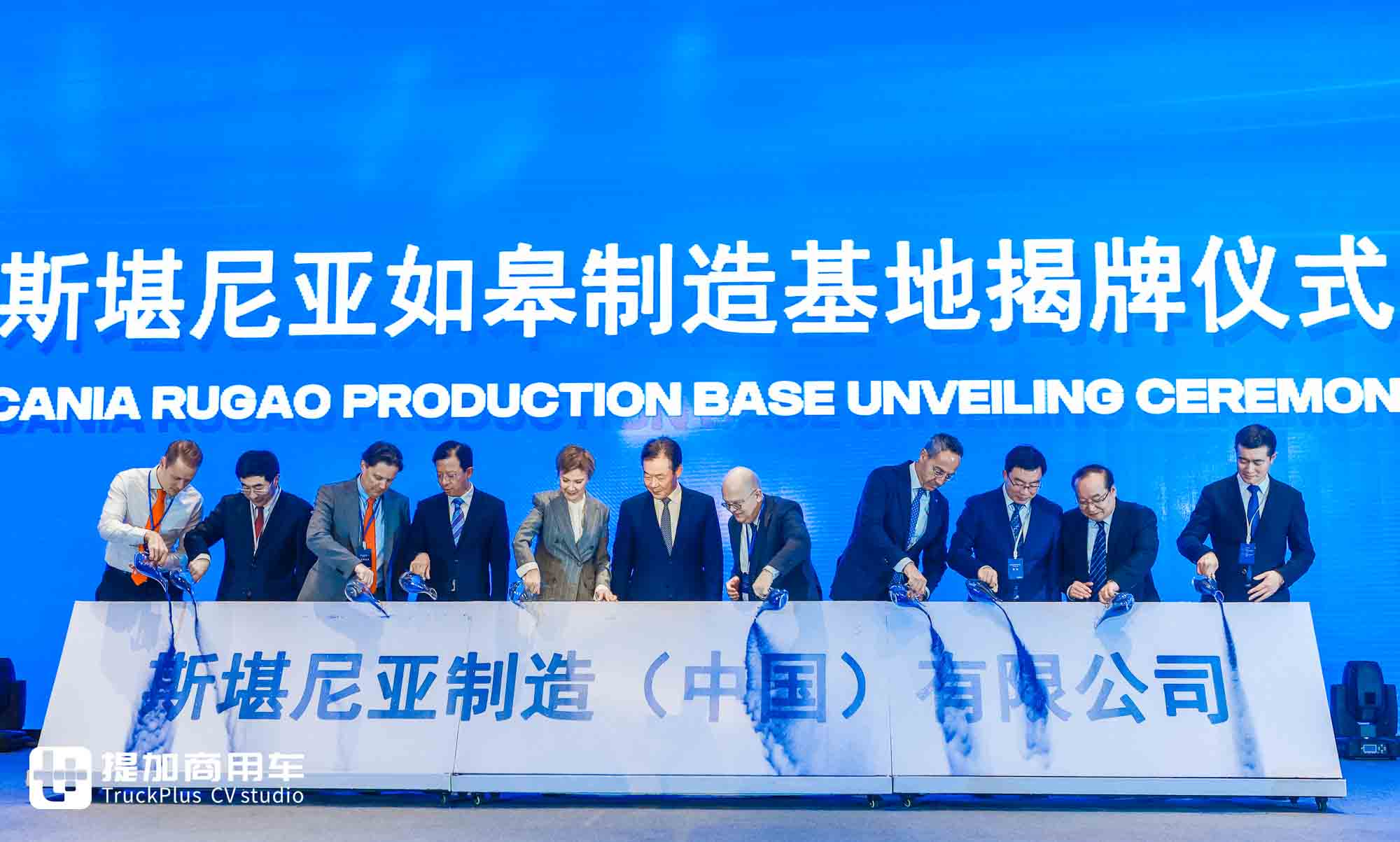

斯堪尼亚的底气来自过去多年在中国的布局。自2020年5月落户江苏如皋、2022年启动建设以来,斯堪尼亚在中国迎来了一个又一个里程碑。继冲压、焊装、涂装、驾驶室、底盘、物流等车间陆续建成外,斯堪尼亚还投资了动力总成车间。该车间由发动机和传动车间两部分组成,将于2025年第四季度与整车项目同时投产。这意味着:斯堪尼亚国产并非只是“造个壳子”,它的“心脏”同样也放在了这里。

与此同时,斯堪尼亚还于2024年在江苏成立了研发公司。为满足中国市场需求,未来几年研发工作会聚焦电子电器、软件开发、动力总成适配和车辆选型等方面。同时,研发公司拟还将借助在华供应链,开发适合中国市场的新能源汽车产品平台。中国新能源技术遥遥领先,而斯堪尼亚的柴油技术遥遥领先,二者相辅相成。对于中国卡车市场的发展,以及斯堪尼亚自身的发展,乃至欧洲、全球卡车行业的未来发展方向,都将在这里逐步成型。

站在2025年8月回望,斯堪尼亚在江苏如皋的20亿欧元“豪赌”,已经不只是一次简单的产能扩张,而是把“欧洲标准”与“中国效率”熔于一炉的试验田。假如斯堪尼亚能赢下这场“豪赌”,那么下一个十年,全球重卡行业的座次表很可能会被重写。作为全球最大的单一汽车市场,中国已然成为斯堪尼亚发展的重要战略市场。

斯堪尼亚如皋生产基地预计2025年第四季度正式运营投产。这是斯堪尼亚继欧洲、南美之后的全球第三个工业生产基地,也是斯堪尼亚在全球最先进、最可持续的工业生产基地。2025年是中瑞两国建交75周年,同时也是是斯堪尼亚在华发展60周年。如皋工厂的投产标志着以世界级质量和效率实现本地化制造的新时代即将开启,这不仅体现了斯堪尼亚对中国市场的长期承诺,也再次将中瑞合作推向新的高潮。在这承前启后、继往开来的关键节点上,不妨让我们鼓足对未来的期待。感谢您阅读本篇文章!还想看到更多有趣有料的商用车内容,别忘了关注我们哦!