内饰细节做工优良,汕德卡C6G 6×4城市渣土车模型实拍

汕德卡作为中国重汽全面引进德国曼重卡技术、并进行国产化研发调整和生产的高端重卡车型,在各个技术层面都成为了中国重汽的旗舰级别的产品,受到运输行业从业人员和车迷的高度关注。

毕竟汕德卡引入的德国曼重卡技术,与目前正在销售的德国曼主力车型TGX和TGS是接近水平的技术,无论是技术层面上还是声誉层面上都会给中国重汽乃至车主和驾驶员带来自豪感。

对于模型圈子而言,汕德卡也是一个话题十足的车型。由于在汕德卡推出的时间段,中国重汽对于模型产品的授权生产事项的奇葩决定,使得汕德卡最受欢迎和追捧的牵引车型并没有生产1:24比例的模型,而与当时中国重汽的另一款中流砥柱车型重汽T7h一样推出了1:36比例的模型。在后来,中国重汽才追加推出了1:24比例的汕德卡模型,但却是城市渣土运输车模型,也就是文中的这款汕德卡C6G 6x4城市渣土运输车模型。

外观

汕德卡C6G渣土运输车的驾驶室,并没有使用德国曼TGA宽体版本、也就是目前的TGX的驾驶室技术平台,而是使用了定位稍低TGA窄体版本、目前的TGS驾驶室技术平台。毕竟TGS的定位与汕德卡C6定位更为一致,都是偏重工程专项运输的的车型,因此整个驾驶室外形相对于C7/G7来说更为秀气。

驾驶室顶部结构的还原细节并不多,只能大概分辨出驾驶室天窗和部分的加强筋结构。遮阳罩的后支撑结构也延伸至驾驶室顶部。

遮阳罩采用黑色不透明塑料材质制成,与实车基本一致。遮阳罩的结构中间低两边高,两侧布置有银色油漆喷涂的结构,从位置上看或许是示廓灯,但实车的这个结构也并非都装配了示廓灯。遮阳罩上面的铆钉结构还被还原了出来,较为细致。

前挡风玻璃和驾驶室A柱结构的蒙皮跟曼的TGS基本一致。雨刮也是欧洲车惯常配备的双雨刮设置。

前面罩是汕德卡修改最大幅度的位置。整个前面罩的结构和外形跟德国曼和中国重汽现存的所有车型都不尽类似。前面罩上的“SITRAK”字母使用了锈刻移印字体,相比于竞品模型产品的贴纸,更为耐用。但字体尺寸跟实车有所差别,与前面罩的比例相比于实车的比例而言缩小了。前面罩的中网结构采用镂空设计,能够很好地还原实车的中网结构设计情况。

驾驶室前部两侧还原了前扰流罩的结构,但并没有对扰流结构做出镂空设计,有点失望。重汽的其他模型产品,都基本有对扰流结构进行镂空细节还原。

前保险杠则完全是照搬了曼的工程版前保险杠结构的设计,如果不是牌照位置的“汕德卡”字体,都很容易让人在这个细节迷失判断。无论是灯的结构还是整个前保险杠的结构设计都如出一辙,笔者也好奇汕德卡实车的这些零部件能否与德国曼共用。

前面罩底下驾驶室前部的结构还原尚可,大部分的细节都有分色处理,并且一些较大的管线都有独立结构还原。前面罩使用“大狗腿”设计,相比于合页设计能更好地避免合页损坏而造成的前面罩掉落。

驾驶室侧面也如前保险杠一样没有进行大的细节修改,与曼同类车型不同的位置大概就是车窗下方的型号标志。

C6G代表了这款车型是所谓的汕德卡6系车型,一款处于7系重卡和5系重卡之前的准重卡车型。380作为动力数据的标识,表明了模型参照的实车装备了380马力的发动机,也就是2017年推出的中国重汽MC09发动机。

后视镜结构并没有使用看起来很廉价的无外壳后视镜,而是使用了和牵引车一致的后视镜设计,能提高视觉美观感觉。

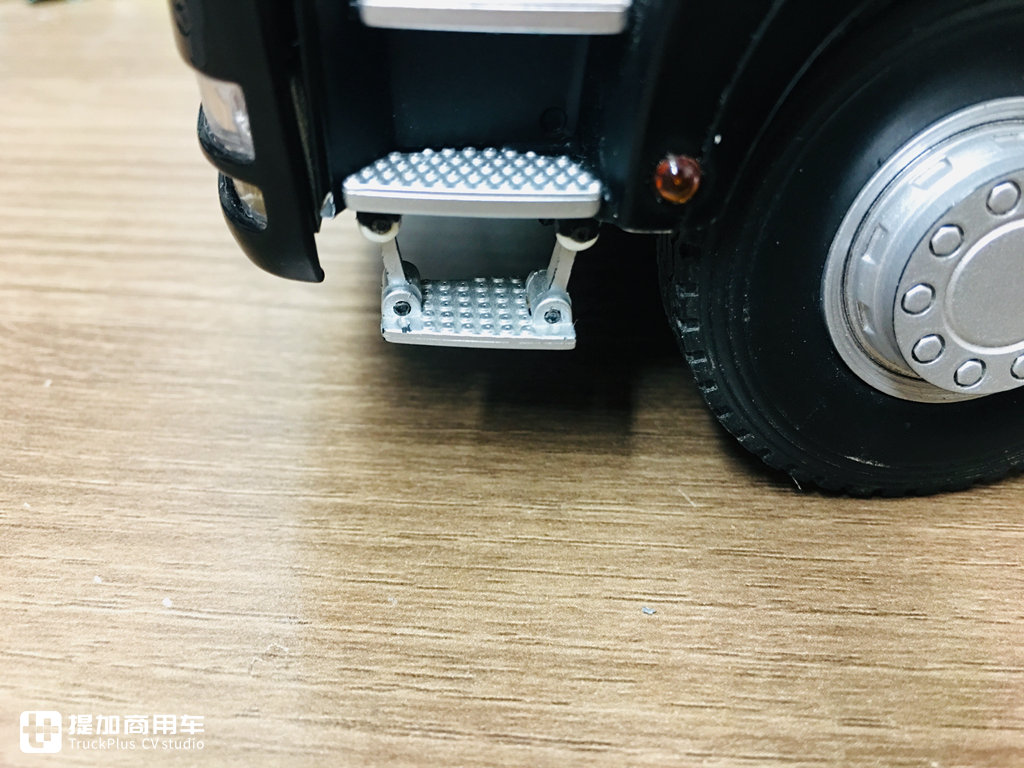

登车踏板的设计也有一点考究,其设计并不是与车辆侧面平行,而是前部稍向内收。登车踏板表面的防滑结构也有所还原,较为细致。

最下一级登车踏板,考虑到实车的离地间隙需要,采用了活动结构。而这个活动结构也是较为巧妙,采用了可折叠的设计,折叠起来之后能够增加这个位置的离地间隙,但奇怪的是这块登车踏板折叠方向必须要向前,实车如果也是这样的设计,登车踏板就不能很好地在遇到擦碰时自动折叠进行防护。

这个角度还能看到汕德卡渣土运输车模型的侧转向灯,使用了橙色半透明塑料粒结构,较为细致。

车门把手只做了半镂空的设计,并不能让开门撬棒通过门把手打开车门。

空滤进气管道的结构位于驾驶室背后驾驶员侧。模型上进气管道结构和驾驶室侧面结构并非同一结构。

驾驶室背后还安装有后窗,这也是本地化生产后做出调整的细节,大部分的欧卡都并不习惯与给驾驶室背后安装后窗结构,而国内的重卡则非常多会选择这种配置。

内饰

驾驶室门打开之后,能看到做出了分色的驾驶室门内衬。分色的效果很好,不仅完全参照了实车内饰的分色细节,也没有出现边缘溢色等的情况,这也是笔者近期接触的模型里面分色和做工都算最好的模型之一。只是车门内衬上一个细节——车窗升降结构位子,居然还是手动旋转把手,令人疑惑。

驾驶室内饰的分色尚可,但并不算细致和丰富。中控台上部和整个驾驶室区域都是黑色涂装,只有中控台下方采用了米黄色的涂装,再加上方向盘和空调出风口的部分银色点缀,就没有其他分色的细节了。

卧铺区域也只是黑色在底米黄在上的设计,同时因为驾驶室长度不足,卧铺的空间也是非常狭小,当然渣土运输车一般都是日间运输,很少会出现司乘人员需要在车内过夜的情况。

驾驶室内的发动机鼓包同样存在,虽然高度很高,但上方较为平整。

驾驶室顶部还有尺寸较小的储物格,储物格之间的结构也有被使用银色涂装,较为细致。

底盘

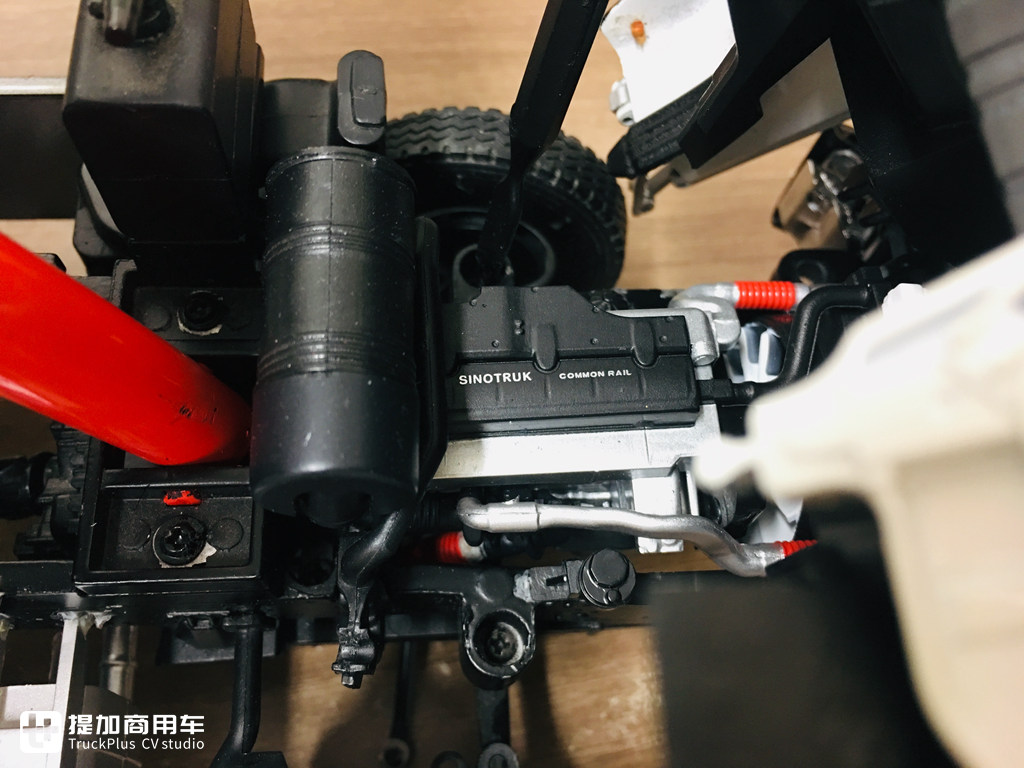

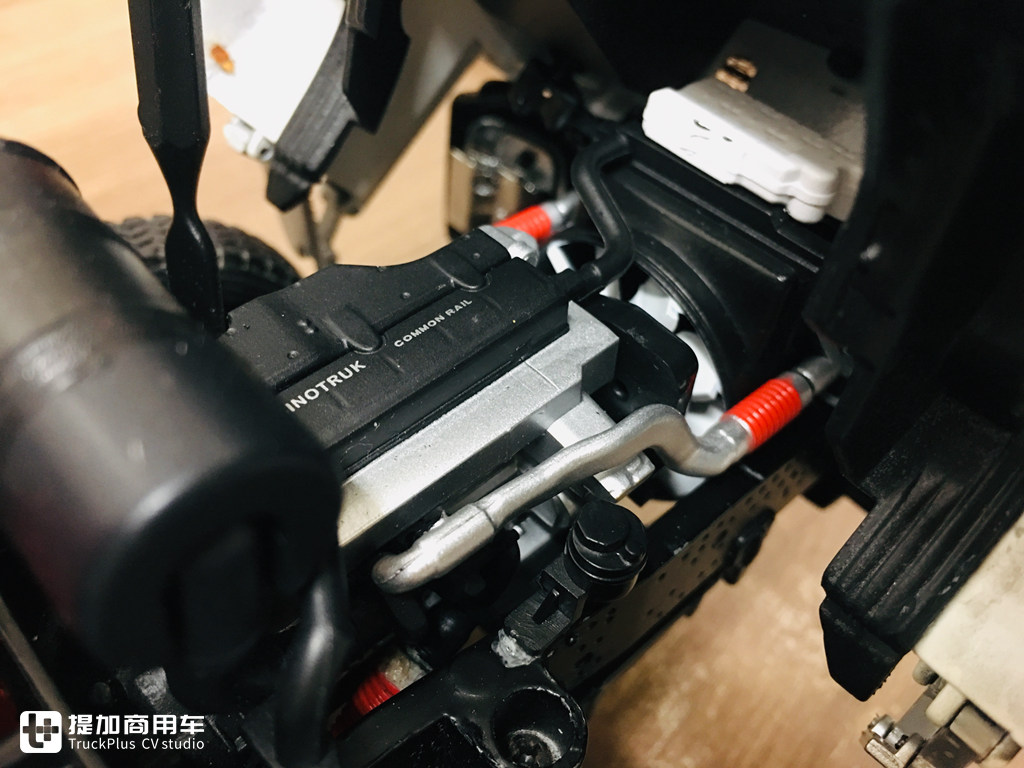

上文提到了该款模型参照的实车,配备的发动机是重汽的MC09发动机。这款发动机实际上是一台从重汽MC11/13发动机上改造的一款5缸发动机,为了填补MC11和MC07两款机型在350-400马力区间的机型空白。毕竟目前国内的工程车车型,以及短途轻载标载公路运输都需要这个动力区间的发动机型。

虽然实车的发动机看起来如此高大上,但模型里的发动机结构却也只是中规中矩,将发动机上的一些标签喷涂了出来,但细致的管线结构并没有被还原出来。

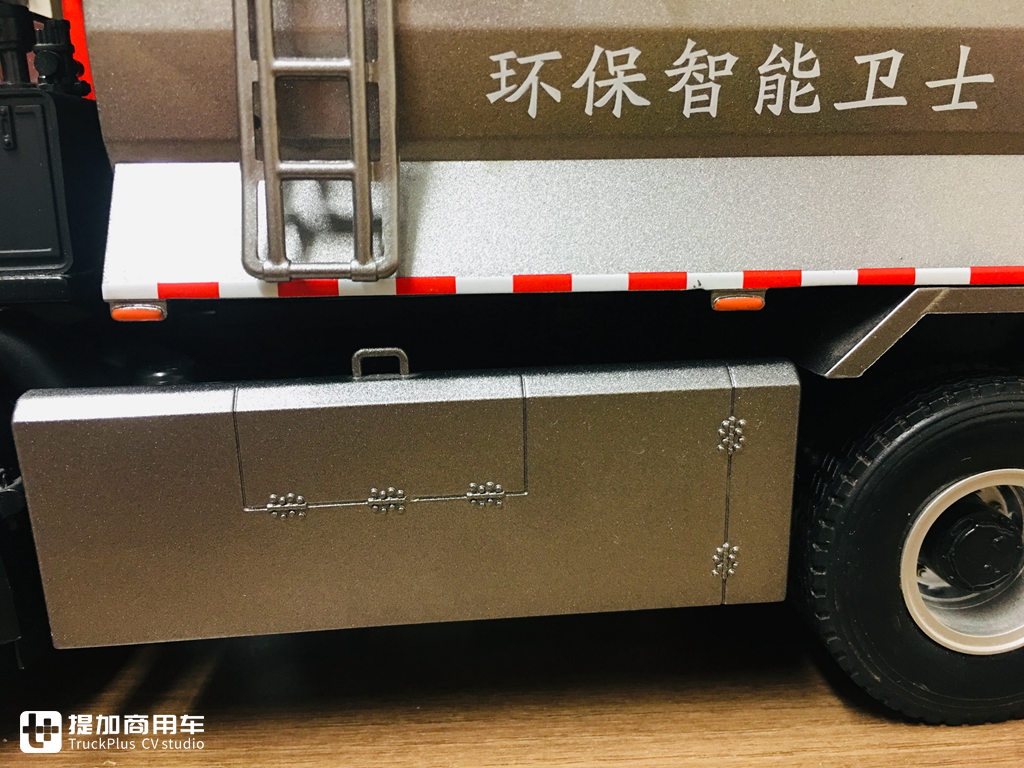

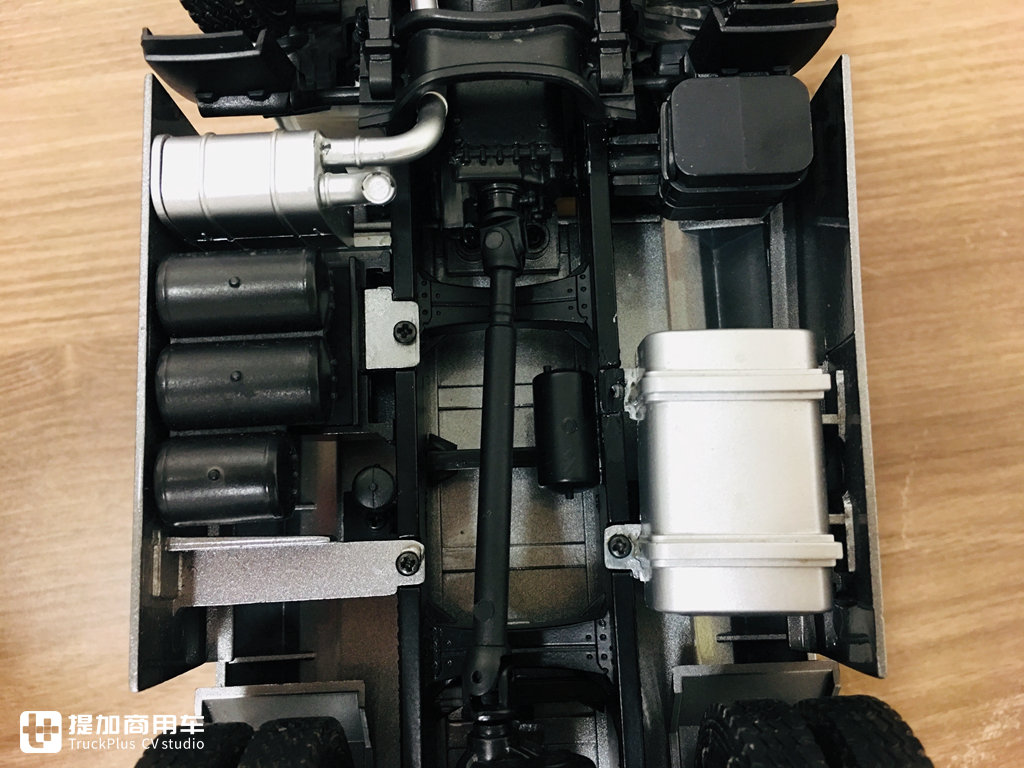

底盘两侧,分别是电池盒、尾气处理以及空滤油箱等的底盘附件。由于底盘侧护板的固定和支撑需要,侧护板的结构被做得很粗并直接连接在大梁上,因此一部分的连接结构视觉上较为碍眼。

而另一部分则采用隐形结构,通过贯穿底盘附件结构以作为隐藏,则显得顺眼不少。

很不幸,底盘护板的几个开口位置并没有被设计成可开关的结构,而是仅仅一体成型并在上面通过线条刻画表现出大概的开关门结构。这个细节相比于竞品而言已经输掉了,不少竞品早就将这个结构设计为可开启闭合的门式结构,增加了观赏度。

空滤的设计较为奇特。模型的空滤与其他竞品的自卸车模型空滤结构不同,其油滤结构和纸滤结构分布在大梁一侧与驾驶室背后,而并非上下共置,这样的结构设计推测是为了更好地利用相关区域的空间。

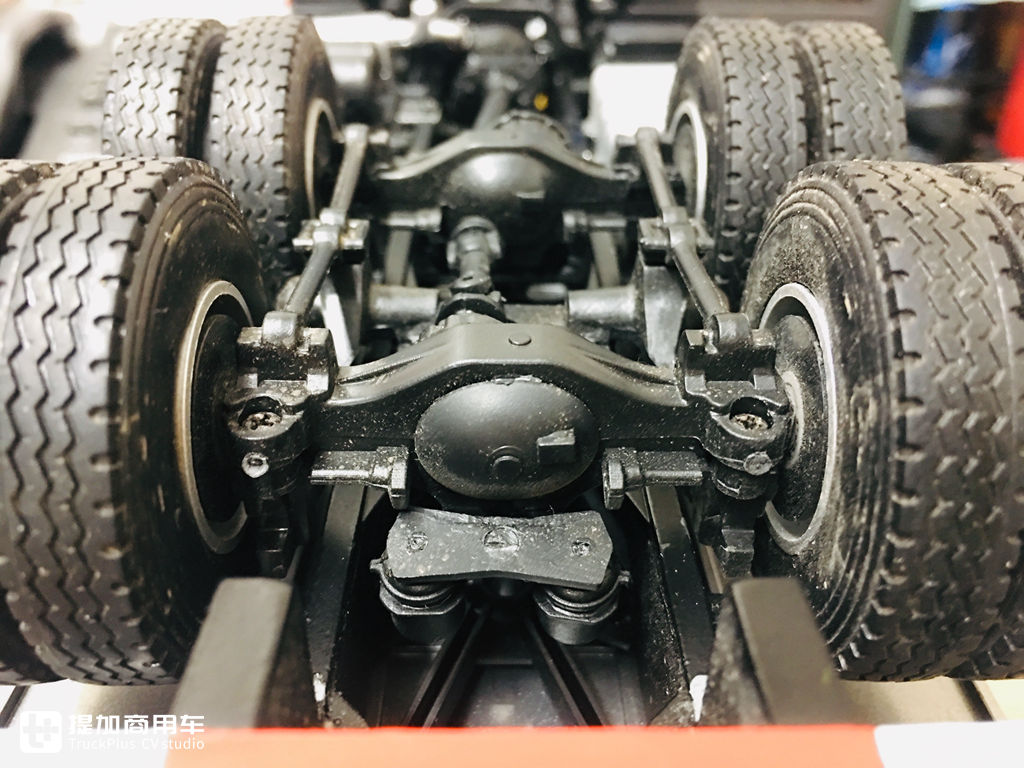

后桥使用了引进曼技术并消化后生产的MCP16驱动轮边减速桥,模型上能够清晰看得到轴头粗大的鼓包结构,同时鼓包上的细节也清晰可见。

后桥上的钢板弹簧和骑马鞍结构也非常清晰,完全体现了一款渣土运输车的细节。

大梁在后桥后部之后并没有过多延伸,仅凸出一小部分供尾灯和防追尾钻入梁的固定。大梁尾端的拖车钩细节也有适当的还原。

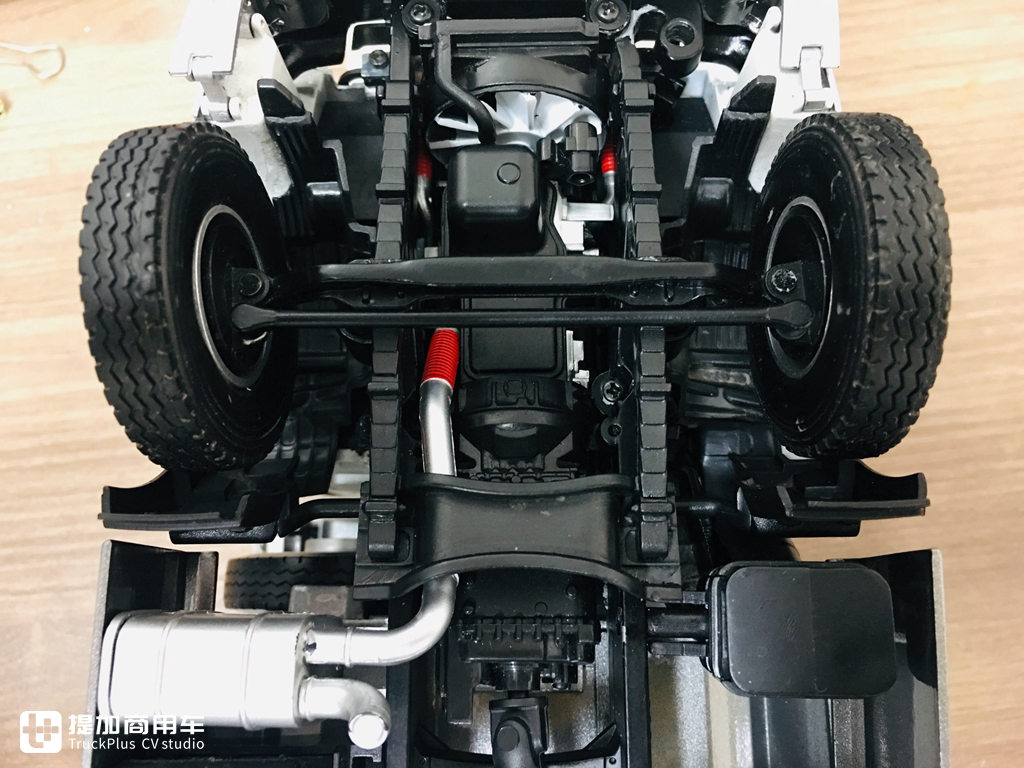

从底部来看,前轴的板簧结构还原情况也较为贴合实际,将多片簧结构体现出来。但疑似缺少了工程车底盘比较常备的一个结构——横向稳定杆。

传动轴的粗细也比较符合实际,并没有出现偷工减料的情况。这个视角也能清晰看到底盘护板与大梁之间的使用螺丝进行固定。

后桥的轴体鼓包也并不夸张,很好地体现了轮边减速桥的一个优势,能降低轴体鼓包的尺寸,从而增大通过性。

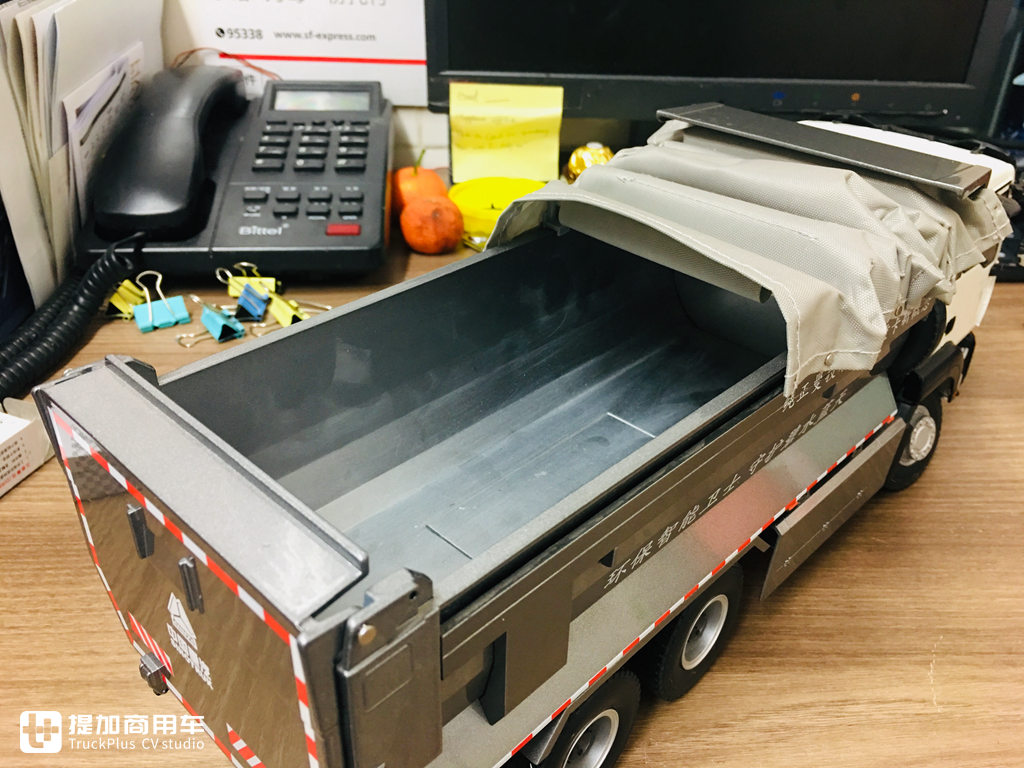

上装

这款C6G渣土运输车模型的上装采用了灰色的油漆进行喷涂,与实车的上装外观较为符合。而实车的上装使用瑞典进口的高耐磨钢材制作而成,并且结构设计参考所谓的“爱尔兰式”设计,自重也较轻。但很明显,模型的上装结构,还是国内比较传统的“U型车头”结构,并没有非常突出的不同结构。

上装侧面还用白色字体展示了一段文字,作为产品的宣传语。确实,产品宣传不应该放过这一些位置。

小爬梯额结构也较为牢固,但看起来实车上能够翻转的设计并没有被随之而还原。

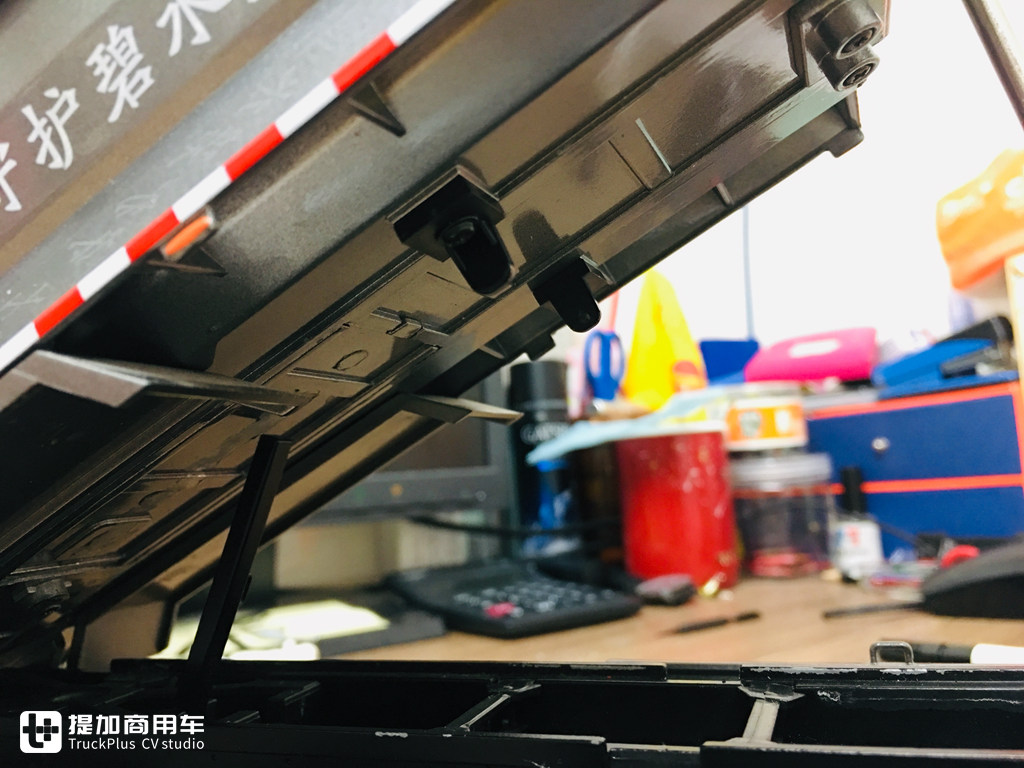

上装升降结构采用了前液压顶的设计,,液压泵采用了通体红色顶部黄色的涂装,在整台模型较为沉闷的颜色中很是亮眼。

液压顶最大延伸的长度远大于上装可以抬升的高度,因此能看到在上装抬高至最高高度时,液压顶是并未完全伸展的

上装的覆盖结构使用了篷布设计,篷布内部拥有塑料材质的连杆,能够较为方便的手动进行展开/收紧的操作。而在完全收紧之后,如实车一致,篷布依然要占据上装部分上部空间。

上装的后盖涂装也较为细致,不仅有“中国重汽”的中英文标语和标志,还有尾部红白反光条细节的涂装还原。

后盖能在上装抬升时自动打开,也可以手动掀起。

较为可惜的是后盖的固定结构并没有参照实车做成活动式设计,而仅仅是一个固定不能转动固定在上装末端的结构。

作为一款渣土运输车,其大量必须要经过加强,模型上也很好的体现这一点,将主副梁结构都还原地较为实际。不过大梁上的支撑杆由于长度的原因,不能很好地在上装升起是对上装进行被动保护支撑,设计并不合理。

上装底部还有两个硬塑料材质的卡扣,能够很好地将上装扣在大梁上。

外包装

外包装的印刷较为清晰和精致,艺术字体的运用也较为合理,并且很好地交代了车型和品牌的基本信息。包装盒侧面则是实车的一些角度的照片。

上部则较为简洁,明确交代了模型的车型等的一些基本信息。

后记

中国重汽在渣土运输车模型上不仅有汕德卡一款产品,还有以豪沃T5G为基础的模型。从各方面的细节来看,汕德卡渣土运输车模型的内饰细节优于竞品,但外部结构设计则有部分弱与竞品。

不过对于模型市场而言,更值得期待的是还原汕德卡宽体驾驶室的牵引车1:24比例模型,一直以来都有小道消息声称会推出,然而几年过去,也并未见到实际的作品,甚至后于汕德卡的部分重汽1:24重卡模型作品都已经推出,汕德卡牵引车模型还未见踪影,有点令各位失望。