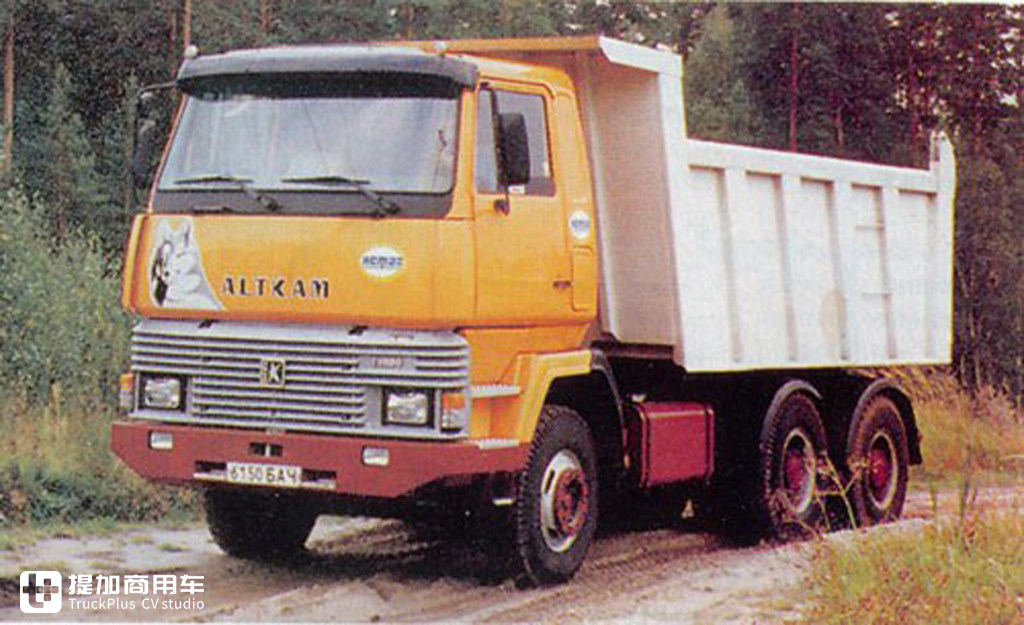

苏联卡车厂商的求变之作,“一路魔改”的Altkam-5443卡车,为何最后还是死了?

提到苏联卡车,卡车迷脑海里通常都会飘过四个字“傻大黑粗”,高情商的说法是“苏联卡车皮实耐用,很爷们!”,低情商的说法是“制造粗糙,人机工效反人类,油耗高到吓死人!”。

对于这种印象当年的苏联卡车厂商并非不知情,也深知自家产品已经落后于欧美卡车。最显著的表现是在苏联后期的民用市场上,很多用户都选择买欧美品牌的卡车,这给了苏联卡车厂商很大的压力,长此以往对生存不利。不过有些卡车厂商根本就没有等到这个“长此以往”,因为1991年苏联解体了,他们也跟着成为了历史。

而那些危机意识比较强,能及时作出调整的苏联卡车厂商扛过了苏联解体的冲击,之后过渡成为了各独联体国家的卡车厂商,这其中就有俄罗斯的“卡玛兹(KAMAZ)”。在上世纪80年代末期,为应对无法与欧洲卡车相抗衡的局面,卡玛兹决定作出改变,于1989年同奥地利Altro公司合资成立了Altkam公司。

1992年Altkam公司的第一款车型面世,就是我们今天要讲的“Altkam-5443卡车”。从创立合资公司到第一款车型面世4年时间不到,从中就能看出卡玛兹当年求变的急切心情。当然意愿强烈是一方面,具体落实到车型开发上有时候不是想快就能快的,那Altkam公司是怎么做的呢?

Altkam公司的思路是找一辆成熟车型进行魔改,这款被选定的车型就是Kamaz-5425,魔改的十分彻底。你们不是说苏联卡车发动机不给力油耗高吗。我改!发动机选美国康明斯。你们不是说苏联的卡车挂挡生硬吗,我改!变速箱美国伊顿、德国采埃孚(后来车型加入)随你选。你们不是说苏联卡车驱动桥稳定性不好吗,我改!匈牙利的RABA车桥了解一下。你们不是说苏联卡车的驾驶室舒适性不高吗,我改!芬兰西苏(SISU)的SM卡车驾驶室给你安上。咔咔这一顿操作下来,除了车架还是Kamaz-5425的,从里到外基本上都是新的。

Duang!Altkam-5443卡车就这样诞生了。

有一身国际大牌加持,耐用性方面肯定是没有太大问题了。这样又快又好的造车思路,Altkam公司在内心忍不住喊出一句“大聪明就是我,都来夸夸我”。从最终的效果来看,Altkam5443卡车确实有别于传统的苏式卡车,产品力得到了大幅度的提升,“欧洲味”十足。

一开始Altkam-5443卡车是在卡玛兹的工厂生产,挂卡玛兹和Altkam双车标。不过没几年Altkam公司心大了闹着要独立,于是离开卡玛兹自立门户,并于1995年将工厂搬到了坦波夫州的Rasskazovo镇。一年后该工厂正式批量生产卡车,并拓展出6*4的自卸型号Altkam-6550和6*4的牵引型号Altkam-6491。得益于本土化生产,Altkam5443卡车的售价相比欧洲进口卡车要便宜1-3万美元,有着不错的性价比。Altkam公司原计划每年生产1000辆卡车,产品力不低又有性价比,这么保守的目标应该很容易达成吧!

但老天就是喜欢打脸,作为一款“双新(新品牌、新车型)”车型,Altkam-5443卡车卖的并不好,即便是加上那些拓展型号,销量也只能用“惨淡”来形容(年销量破千都远没达到)。过低的销量无法支撑工厂的运转,亏损就成了必然。到1999年时Altkam公司就已经徘徊在破产边缘。尽管在2000年的时候Altkam公司推出了一款套着奔驰NG系列驾驶室(非原装,引进至塞尔维亚的副本)的Altkam-655031自卸车型,但仍旧在市场上没有掀起风浪,至此,Altkam公司的常规卡车业务正式宣告死亡。

Altkam这种“大聪明”公司肯定会觉得自己死的冤,自己凭实力攒出来的Altkam-5443卡车,你们喜欢的“欧洲味”有,价格也实惠,怎么能不好卖呢?当然不好卖了!首先人家买不着,坏了也没地方修,因为Altkam公司的销售和售后网络构建的并不好;其次说是国际大牌加身,说白了就是核心零部件都得靠别人,价格、供应都会有波动,这些不仅影响生产还影响公司利润,没有核心技术受制于人肯定走不远。

说到这里,我发现国内也有不少这样的“大聪明”公司,那攒车的速度堪比母鸡下蛋,只是得益于国内庞大的市场,竟然有些也活的有滋有味。这样想来Altkam公司死的确实有点冤,谁叫他没有生在中国呢。不过生在哪国都一样,靠“攒”终非长久之计,除非有些公司根本就没打算“长久”,那就让市场的力量把他们扫进历史的垃圾堆吧。

文/坚持向前